Plus grande ville du Maghreb et autrefois première d’Afrique francophone, Casablanca viendrait d’être dépassée par Douala, deuxième ville du Cameroun, et se classerait désormais à la cinquième position des principales villes francophones du continent. Une évolution qui traduit la montée en puissance de l’Afrique francophone subsaharienne, où émergent de grandes et modernes métropoles.

Selon les dernières projections de l’ONU en matière de démographie urbaine, publiées en 2019, la population de Douala atteindrait 3,9 millions d’habitants début 2022, et aurait donc dépassé celle de Casablanca, qui s’établirait à 3,8 millions. Ainsi, cette dernière serait désormais la cinquième plus grande ville francophone d’Afrique, derrière Kinshasa (15,3 millions), Abidjan (5,4), Yaoundé (4,3) et maintenant Douala. Il convient là de préciser que les données et comparaisons de l’ONU portent sur la population des agglomérations, et non sur celle des aires urbaines (ni sur celles des villes dans leurs limites administratives, parfois assez réduites). En effet, et alors que la notion d’agglomération (ou unité urbaine) repose uniquement sur un critère géographique, à savoir la continuité du bâti, la notion d’aire urbaine repose sur un double critère, géographique et économique, en tenant compte d’un certain nombre de localités voisines d’une métropole, dont elles sont économiquement très dépendantes, mais dont elles demeurent « physiquement » séparées par des terres – encore – inoccupées. Ainsi, la population d’une aire urbaine peut donc, dans certains cas, dépasser assez largement celle de l’agglomération principale.

La montée en puissance démographique des villes francophones subsahariennes…

Le nouveau recul de Casablanca illustre la montée en puissance des métropoles francophones d’Afrique subsaharienne, qui occupent désormais huit des dix premières places du classement des villes francophones d’Afrique (et sept des dix premières au niveau mondial, où l’on retrouve également Paris et Montréal, respectivement peuplées de 11,1 et 4,3 millions d’habitants). Un classement qui demeure largement dominé par Kinshasa, et dans lequel la deuxième métropole maghrébine, Alger (ville arabo-berbéro-francophone, à l’instar de Casablanca) n’occupe désormais que la 9e position, avec 2,8 millions d’habitants. À titre de comparaison, se sont non moins de sept des dix premières places du classement qui étaient occupées par des villes du seul Maghreb en 1950, à savoir Casablanca (première, avec 0,6 million d’habitants), Alger (2e), Tunis (3e), Oran (4e), Marrakech (6e), Fès (9e) et Rabat (10e). Et selon les projections de l’ONU, Casablanca ne serait plus que l’unique représentante du Maghreb dans le top 10 du classement en 2035, tout en n’arrivant qu’à la dixième position (4,7 millions d’habitants, très loin derrière Kinshasa, qui dépasserait les 25 millions).

… et l’émergence d’importants et modernes pôles économiques

Mais cet essor démographique s’accompagne également d’une modernisation rapide et d’une montée en puissance économique. Les grandes métropoles francophones subsahariennes sont des chantiers à ciel ouvert, où se multiplient les grands travaux d’infrastructure (routes, ponts, électrification, assainissement…), comme à Abidjan et Dakar qui connaissent une modernisation à grande vitesse. Ainsi, la plus grande ville ivoirienne, où les travaux du tramway ont été récemment lancés, en août dernier, et où l’une des premières opérations de greffe de foie d’Afrique subsaharienne vient d’être réalisée, en décembre dernier, connaît un véritable boom en sa qualité de capitale économique de la Côte d’Ivoire, qui n’est autre que le pays le plus dynamique du continent, en tenant compte à la fois des taux de croissance économique et du niveau de richesse déjà atteint.

En effet, et avec une croissance annuelle de 7,3% en moyenne sur la période de dix années allant de 2012 à 2021, et un PIB par habitant de 2.326 dollars début 2021 (selon les dernières données disponibles de la Banque mondiale), la Côte d’Ivoire a non seulement réussi l’exploit de devenir le pays le plus riche d’Afrique de l’Ouest continentale (en dépassant le Nigeria, dont la production pétrolière est environ 50 fois supérieure, et le Ghana, dont les productions pétrolière et aurifère sont, elles aussi, considérablement supérieures), mais elle est également devenue le premier – et encore le seul – pays africain disposant d’une production globalement assez modeste en matières premières non renouvelables, à dépasser en richesse un pays d’Amérique latine, à savoir le Nicaragua dont le PIB par habitant atteignait 1 905 dollars (hors États de moins de 1,5 million d’habitants, majoritairement insulaires et ne pouvant être pris en compte pour de pertinentes comparaisons). Ainsi, et grâce à ce dynamisme, le poids économique de la ville d’Abidjan aurait récemment dépassé celui de Casablanca, qui avait d’ailleurs déjà été démographiquement devancée au début des années 2000.

Quant à Dakar, peuplée de 3,3 millions d’habitants, celle-ci profite également du développement rapide du Sénégal, deuxième ou troisième pays le plus dynamique d’Afrique, au coude-à-coude avec le Kenya (avec une croissance annuelle de 5,2% en moyenne sur la décennie 2012-2021, et un PIB par habitant de 1.472 dollars début 2021, un des niveaux les plus élevés d’Afrique subsaharienne, hors pays pétroliers), et qui devrait lui aussi bientôt dépasser la Nigeria en richesse par habitant, à l’instar du Kenya et du Cameroun. La capitale sénégalaise se modernise à vive allure, comme l’illustre l’inauguration récente, en décembre dernier, du train le plus rapide d’Afrique de l’Ouest (un train régional), pouvant atteindre la vitesse de 160 km/h et dépassant ainsi légèrement celui qui avait été mis en service au Nigeria, en 2016 (et présenté, à tort, par nombre de médias comme un train à grande vitesse, ou TGV, alors que le seul véritable train de ce genre, selon les standards internationaux, circule au Maroc depuis 2018, et peut atteindre 320 km/h).

Par ailleurs, la ville de Dakar, qui vient également de consolider son rang de pôle majeur de la médecine en Afrique, avec la signature d’un accord, en juillet 2021, avec des pays et institutions de l’Union européenne, les États-Unis et la Banque mondiale, portant sur la construction d’une usine de production de vaccins destinés au continent (contre le covid-19 et des maladies endémiques), devrait très prochainement connaître une nouvelle accélération de sa croissance économique avec le démarrage, prévu courant 2023, de la production pétrolière en mer. À moyen terme, le pôle économique que représente la capitale sénégalaise pourrait donc dépasser, à son tour, celui de Casablanca, qui devrait déjà être démographiquement dépassée vers 2030.

Mais la montée en puissance économique d’Abidjan et de Dakar, ainsi que des autres grandes métropoles francophones d’Afrique subsaharienne, devrait également s’accompagner d’une politique visant à favoriser l’émergence de grandes entreprises capables de se projeter au-delà des frontières nationales, et d’assurer à leur pays une présence et une influence économiques à l’échelle au moins continentale. Sur ce point, le chemin est encore long pour rattraper cet autre pays francophone qu’est le Maroc, deuxième investisseur africain sur le continent et qui devrait assez prochainement occuper la première place, en devançant l’Afrique du Sud (en grave déclin économique, avec un taux de croissance annuel de seulement 0,8% en moyenne sur la décennie 2012-2021, et, de surcroît, assez largement inférieur à la croissance démographique du pays, estimée à 1,4% en moyenne sur cette même période).

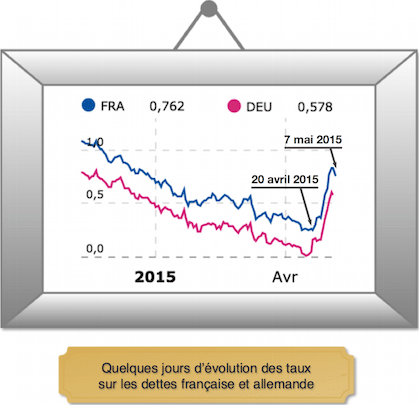

“7 mai 2015 : la France emprunte à 10 ans à 0,83 %, 6 mai à 0,84 %, 4 mai à 0,65 %. Pas de quoi s’affoler, me direz-vous ! Sauf qu’elle empruntait à 0,26 % le 20 avril 2015. Faut-il alors s’inquiéter d’une hausse d’un demi-pourcent, 0,57 % pour être précis ? Sauf s’il s’agit en fait d’une hausse de 220 % en quinze jours. Sauf que nous revoilà au 11 décembre 2014. Sauf que nous avons perdu 5 mois de baisse en 15 jours. Comment comprendre ce retournement si fort et si violent ? Faut-il s’en inquiéter ?

“7 mai 2015 : la France emprunte à 10 ans à 0,83 %, 6 mai à 0,84 %, 4 mai à 0,65 %. Pas de quoi s’affoler, me direz-vous ! Sauf qu’elle empruntait à 0,26 % le 20 avril 2015. Faut-il alors s’inquiéter d’une hausse d’un demi-pourcent, 0,57 % pour être précis ? Sauf s’il s’agit en fait d’une hausse de 220 % en quinze jours. Sauf que nous revoilà au 11 décembre 2014. Sauf que nous avons perdu 5 mois de baisse en 15 jours. Comment comprendre ce retournement si fort et si violent ? Faut-il s’en inquiéter ?