Récemment arrivé à maturité et prisé par les startupers du fait de sa facilité de prise en main, le “no-code” permet de créer soi-même son application web ou mobile, sans avoir à maîtriser le code informatique, multipliant ainsi les possibilités et projets de développement jusque-là réservés aux programmeurs informatiques.

Le no-code comme avenir des premiers développements

Pour exploiter ce potentiel inédit porteur d’opportunités majeures, la première formation présentielle au no-code voit le jour et se déroulera à Paris. Son nom : >Contournement>.

A la veille du 13 septembre 2109, Journée Mondiale des Développeurs, zoom sur une innovation phare et démocratisante qui est jusqu’ici passée inaperçue.

Le “no-code” : de quoi parle-t-on ?

Il existe quatre catégories de technologies dites “no-code” qui permettent :

- de créer des sites web avancés (comme Webflow),

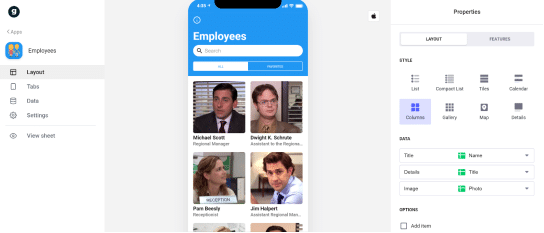

- de créer des applications web ou mobiles (comme Bubble.is et Zeroqode),

- de créer des outils personnels ou internes à l’entreprise (comme Airtable ou Zapier),

- de s’emparer de technologies spécifiques (chatbots, réalité virtuelle, etc.).

Selon Erwan Kezzar, à l’origine de la formation >Contournement>, « le no-code est le meilleur moyen de minimiser les risques au lancement d’un projet, en commençant par créer soi-même un prototype qui permet de tester son idée. Si celle-ci fonctionne et révèle un potentiel éprouvé, la question pourra se poser d’investir dans une application codée. La formation aux outils no-code évite ainsi d’avoir à apprendre le code pendant plusieurs mois et/ou de financer une prestation en développement web, généralement coûteuse ».

Au programme de la formation >Contournement>

Ouverte aux entrepreneur.se.s, aux designer.euse.s et plus largement à celles et ceux qui souhaitent développer leurs compétences numériques et devenir des “makers” du digital, >Contournement> a pour vocation de “contourner” les obstacles techniques dans la conception de son projet et de prendre le chemin le plus direct possible vers la réalisation de son idée. Et ce, sans écrire une seule ligne de code informatique, uniquement en manipulant des outils intuitifs, très visuels, en ligne.

>Contournement> propose plusieurs modules de formation, de 4 à 9 semaines, à partir d’octobre en fonction des besoins et des disponibilités des intéressé.e.s (entrepreneur-se-s, demandeur-se-s d’emploi, salarié-e-s en poste, etc.).

A propos de >Contournement>

>Contournement> est un projet porté par Erwan Kezzar (co-fondateur et ex-Directeur de Simplon.co) et d’Alexis Kovalenko (ex-Directeur de l’agence web Simplon Prod) ainsi que par le projet numérique solidaire TharGo.

A noter que >Contournement> propose aussi des formations aux entreprises désireuses d’intégrer les technologies du no-code afin de libérer les potentiels d’innovation en interne.

>Contournement> cherche également à faire financer des formations gratuites par des sponsors, pour ouvrir les formations à des profils éloignés de l’emploi et/ou non-diplômés, dans la droite ligne des projets de numérique solidaire, impulsés par Erwan Kezzar.

Pour plus d’informations, RDV sur le site internet > https://www.contournement.io