Modifié le 21 juillet 2025.

Dans son plan budgétaire pour 2026, présenté le 15 juillet 2025, François Bayrou a annoncé la suppression de deux jours fériés, le lundi de Pâques et le 8 mai, sous prétexte de « solidarité nationale » et de contribution au redressement des finances publiques. Une idée qui ressurgit presque vingt ans après la fameuse « journée de solidarité » de 2004… et dont la vacuité économique et sociale n’a pourtant pas changé. Dans un billet publié il y a quelques jours sur larsg.fr et intitulé “François Bayrou à Matignon : le Magnificat perverti, le souvenir du Gosplan… et les sépulcres blanchis“, nous nous étions déjà permis de railler cette obsession comptable qui consiste à faire porter la charge toujours sur les mêmes. Revenons-y, plus sérieusement.

Travailler plus… mais qui ?

Les chiffres sont clairs : les salariés français travaillent déjà largement autant que leurs homologues européens. En 2023, la durée annuelle moyenne d’un salarié à temps plein était de 1 669 heures, contre 1 638 heures en Allemagne et 1 582 heures aux Pays-Bas¹. Le problème français, ce n’est donc pas la durée du travail de ceux qui travaillent… c’est le nombre de ceux qui ne travaillent pas.

Le taux d’emploi des 15-64 ans était de 67,5 % en France en 2024, contre 77 % en Allemagne et 82 % aux Pays-Bas². Plus inquiétant encore : seulement 35,2 % des jeunes (15–24 ans) sont en emploi en France, contre 48 % en Allemagne et 74 % aux Pays-Bas³. Chez les seniors (60–64 ans), même constat : la France plafonne à 36 %, tandis que l’Allemagne atteint 61 % et la Suède 69 %⁴.

L’OCDE le résumait déjà dans son rapport annuel : « La priorité pour la France est d’élargir la base active plutôt que de ponctionner ceux qui travaillent déjà. »⁵

Autrement dit, le problème est structurel. Et ce n’est pas en rognant encore un peu plus les jours de repos de ceux qui travaillent que l’on règlera la question.

Éric Coquerel (LFI) pose une question à Amelie de Montchalin (Ministre chargée des Comptes publics) concernant les 2 jours fériés en moins

Une goutte d’eau budgétaire

Sur le plan budgétaire, la suppression de deux jours fériés rapporterait, selon le gouvernement, environ 4,2 milliards d’euros⁶. Une somme non négligeable pour le commun des mortels, mais dérisoire comparée aux 330 milliards annuels consacrés aux retraites et aux 50 milliards attendus pour la dépendance d’ici 2030. Et Rexecode évalue l’impact macroéconomique à seulement 0,1-0,2 % de PIB supplémentaire par an, bien loin de ce qui serait nécessaire pour résorber durablement nos déficits⁷.

Punir plutôt qu’inclure

Ce choix illustre surtout une certaine paresse intellectuelle par des gens qui invitent les autres au courage ! Il est plus facile, politiquement, d’exiger un effort supplémentaire de ceux qui travaillent déjà que d’affronter les vraies difficultés : chômage structurel, précarité, formation continue insuffisante, exclusion des seniors. France Stratégie qui n’est pas une officine gauchiste, notait dès 2023 : « Ces solutions à court terme usent les salariés en emploi sans élargir la base contributive. »⁸

Alors que des marges existent : insertion des jeunes via l’apprentissage (que l’actuel gouvernement déstructure et rabote), maintien des seniors dans l’emploi, inclusion des publics éloignés. Mais cela demande du temps, du courage, de l’imagination et finalement de l’intelligence. Toutes ces qualités dont cette proposition Bayrou est tristement dépourvue.

Une très vieille rengaine

Le plus désolant, sans doute, est que François Bayrou en soit encore là, en juillet 2025, après avoir déjà brandi cette idée en 2023… et que la « journée de solidarité » de 2004 ait déjà prouvé son impopularité et ses effets limités⁹. Dans son discours de présentation du budget, François Bayrou déclarait : « Il faut réconcilier la France avec le travail ; supprimer deux jours fériés, c’est la démonstration concrète de solidarité nationale. »¹⁰

C’est surtout une démonstration d’immobilisme et de méconnaissance des réalités économiques. Comme le rappelait Keynes en 1931 : « Il est plus facile d’appeler à l’effort ceux qui sont déjà en mouvement que d’aider ceux qui sont immobiles. »¹¹

Et comme nous le soulignions avec humour sur larsg.fr la semaine dernière, persister dans cette voie, vingt ans après la première journée de solidarité, ne relève plus de la réforme, mais de l’acharnement thérapeutique… (n’en déplaise à Philippe Juvin !) à l’encontre des salariés.

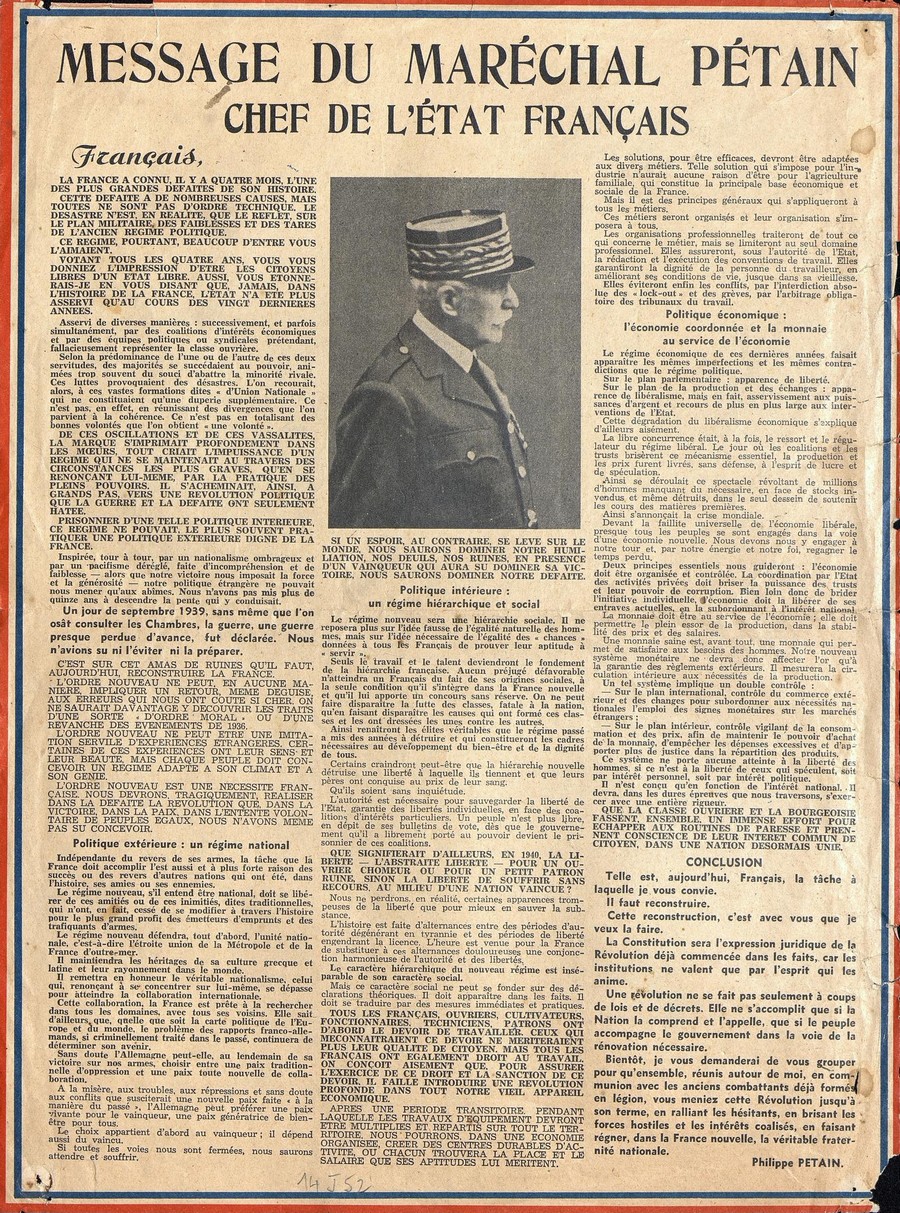

Dans son discours radiodiffusé du 11 octobre 1940, quelques mois après avoir pris la tête de l’État français, le maréchal Pétain exhortait les Français à accepter l’ordre nouveau et déclarait : « Les Français doivent se remettre au travail, non seulement pour produire, mais pour se redresser moralement. »¹²

Cette phrase, dans la bouche du vieux maréchal, servait à imposer une discipline collective et une soumission sociale sous couvert de « redressement ». Elle resurgit étrangement aujourd’hui, tant la logique sous-jacente de la proposition Bayrou, moralisme comptable et immobilisme politique, semble lui faire écho.

- Insee, Durée effective annuelle du travail en 2023, 2024, insee.fr.

- Eurostat, Employment rate (15–64), avril 2024, ec.europa.eu.

- Eurostat, Youth employment rate (15–24), avril 2024, ec.europa.eu.

- OCDE, Employment rate of older workers (60–64), 2024, oecd.org.

- OCDE, Perspectives de l’emploi 2025, chapitre 5, « Travailler plus ou travailler plus nombreux ? », oecd.org.

- Le Monde, « Suppression de deux jours fériés, année blanche, gel des dépenses… », 15/07/2025, lemonde.fr.

- Rexecode, Impact économique de la suppression d’un jour férié, note de décembre 2023, rexecode.fr.

- France Stratégie, Mobiliser le travail en France, rapport 2023, francestrategie.gouv.fr.

- Les Échos, « La journée de solidarité a rapporté 2,3 milliards en 2022 », 17/05/2023.

- Discours de présentation du budget 2026, François Bayrou, 15 juillet 2025.

- John M. Keynes, Essais de persuasion, 1931.

- Philippe Pétain, discours radiodiffusé à Vichy, 11 octobre 1940, dans Documents sur la politique intérieure de la France, 1940–1944, Paris, Imprimerie nationale, 1946, p. 23.